Devenez des génies de l'intérêt !

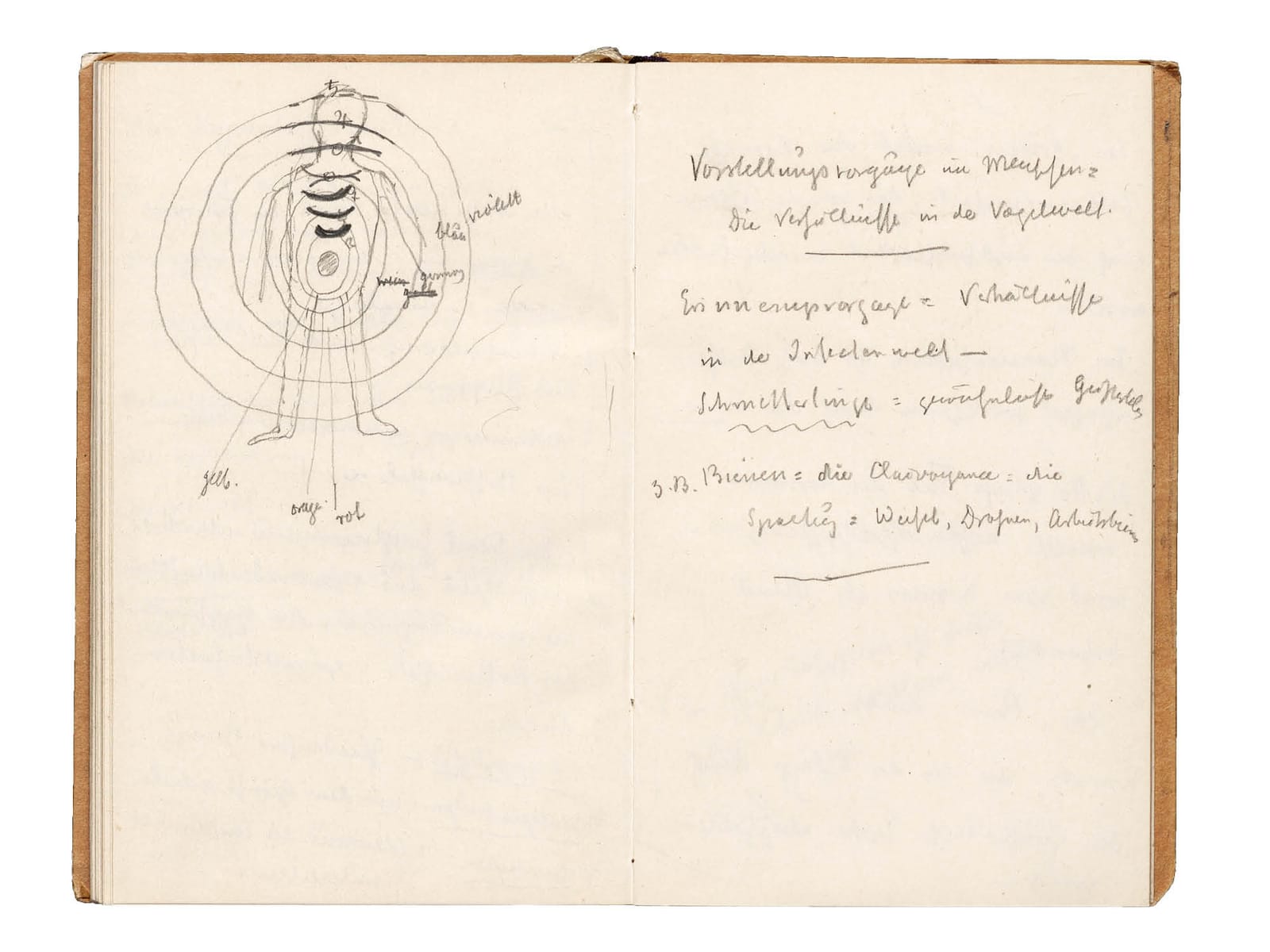

Exprimer l’essence de l’anthroposophie n’est pas chose aisée. Dans « L’énigme Rudolf Steiner » (éd. Kröner), Wolfgang Müller tente de montrer son importance pour aujourd’hui et pour l’avenir. Voici un extrait traduit de la fin de l’ouvrage.