Cet article est réservé aux abonnés PREMIUM

Inscrivez-vous et abonnez-vous pour lire cet article et accéder à la bibliothèque complète des articles réservés aux abonnés PREMIUM.

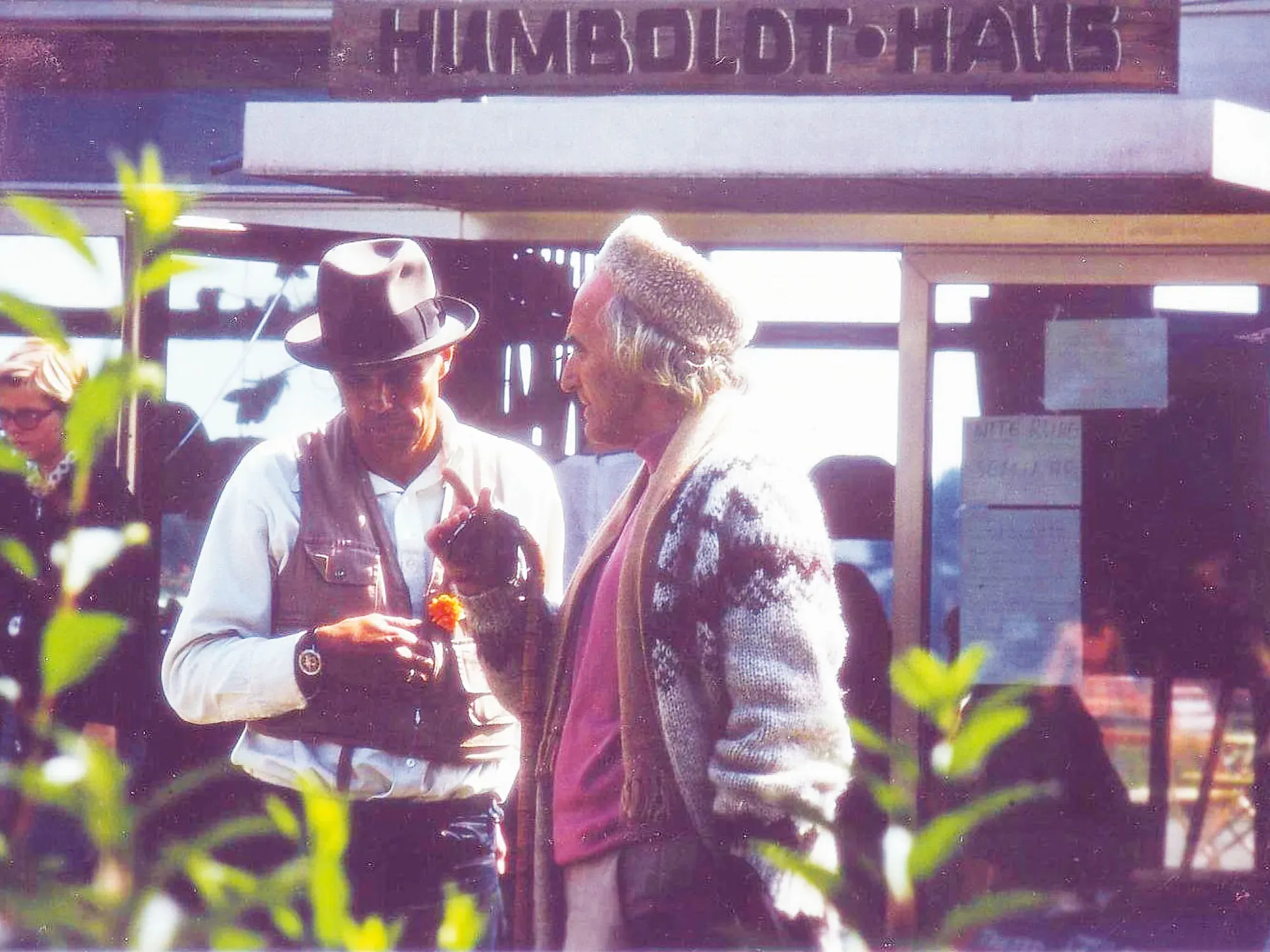

S'inscire maintenant Vous avez déjà un compte ? Se connecterL’année 2021 marque le centième anniversaire de la naissance de Joseph Beuys (1921-1986). Gerald Häfner, ancien député des verts, a rencontré le célèbre artiste de son vivant au sein des cercles politiques d’Achberg, mais aussi lors de la phase de création du parti des Verts en Allemagne.

Inscrivez-vous et abonnez-vous pour lire cet article et accéder à la bibliothèque complète des articles réservés aux abonnés PREMIUM.

S'inscire maintenant Vous avez déjà un compte ? Se connecter