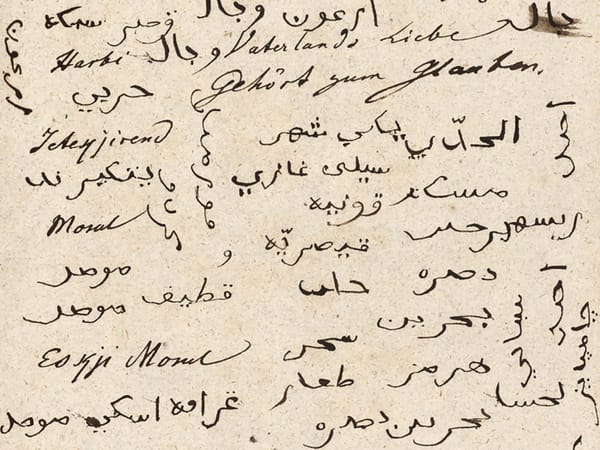

Vers une science héliocentrique

Plus une prairie est diversifiée, plus son identité est stable. Qu’en est-il de l’être humain ? Quelle place pour la diversité ? Une approche goethéenne éclaire ces questions. Aperçus du congrès « Evolving Science 2024 ».