En février 2025, une étude marquante a paru dans la revue Nature Astronomy (Glavin et al., 2025)1. Après sept ans de mission, la sonde Osiris-Rex de la NASA a rapporté sur Terre, dans une capsule scellée, des échantillons de l’astéroïde Bennu (500 m de diamètre). Leur scellement exclut toute contamination terrestre. Outre de nombreux acides aminés et autres composés organiques, les échantillons de l’astéroïde Bennu ont révélé toutes les bases nucléiques – adénine, guanine, cytosine, thymine et uracile – constituants fondamentaux de l’ADN et de l’ARN, communs à toute vie terrestre. Plus tôt déjà, dans des analyses antérieures de météorites, on avait découvert de minuscules structures organiques. À ce propos, le paléo-biochimiste Hans Pflug (Université de Giessen) écrivait : « Une chose est sûre : si les structures observées dans les météorites avaient été trouvées dans des sédiments terrestres, nul n’aurait hésité à les interpréter comme des restes d’organismes. » L’un de ces échantillons provenait de la météorite de Murchison, datée de 4,6 milliards d’années, donc plus ancienne que la Terre.

La question reste ouverte : ces structures organiques cosmiques sont-elles les briques originelles de la vie terrestre, ou bien les vestiges fossiles d’une vitalité universelle, jadis cosmique ? Des recherches récentes en cosmologie tendent vers cette seconde hypothèse. Elles révèlent en effet des structures non seulement biochimiques, mais aussi morphologiques, dont la signature organique frappe par son analogie avec les réseaux neuronaux. Depuis des années, des télescopes comme Hubble transmettent à la Terre un flot immense de données, permettant de reconstituer, par simulation, la répartition des galaxies dans l’univers.

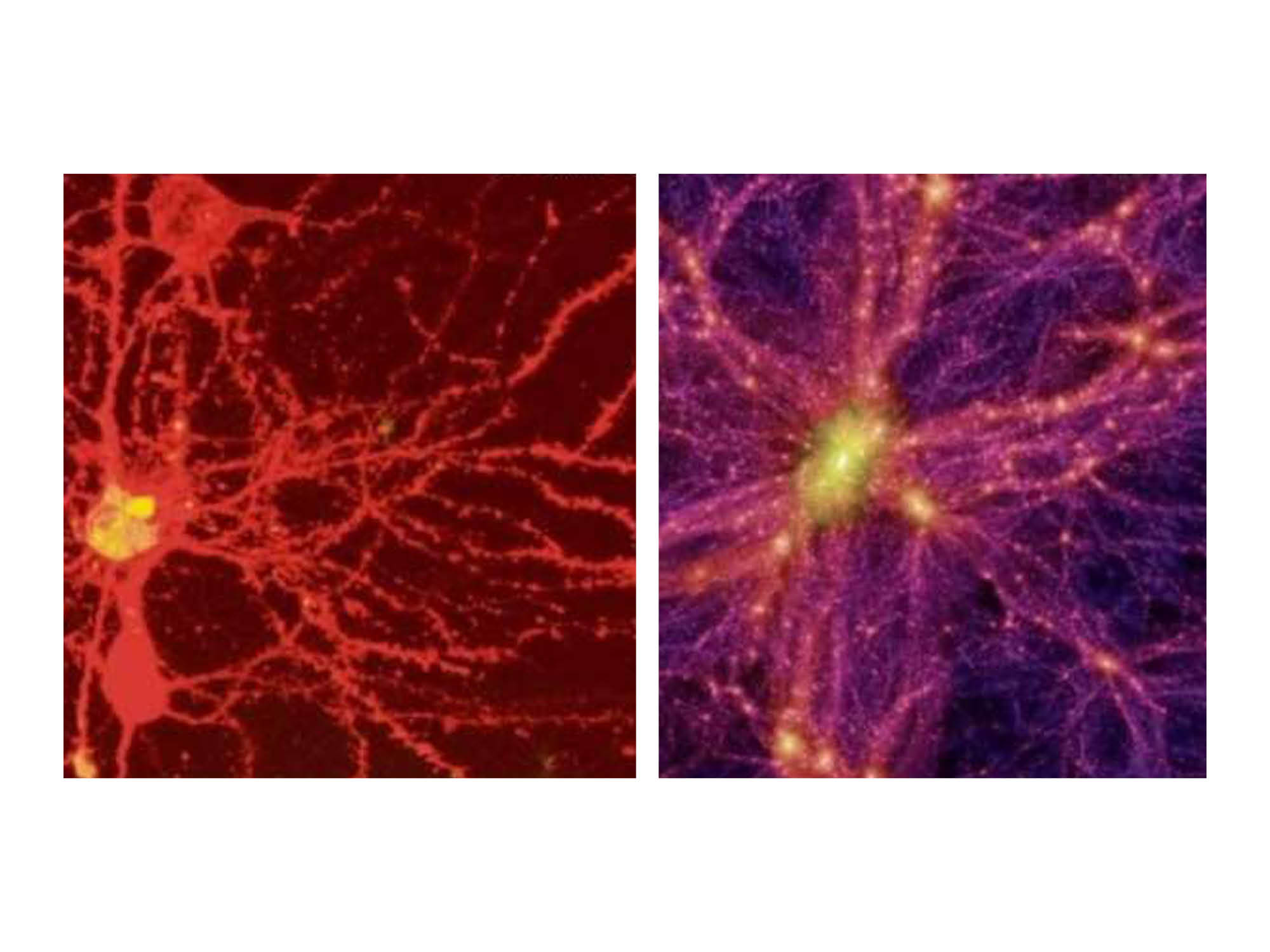

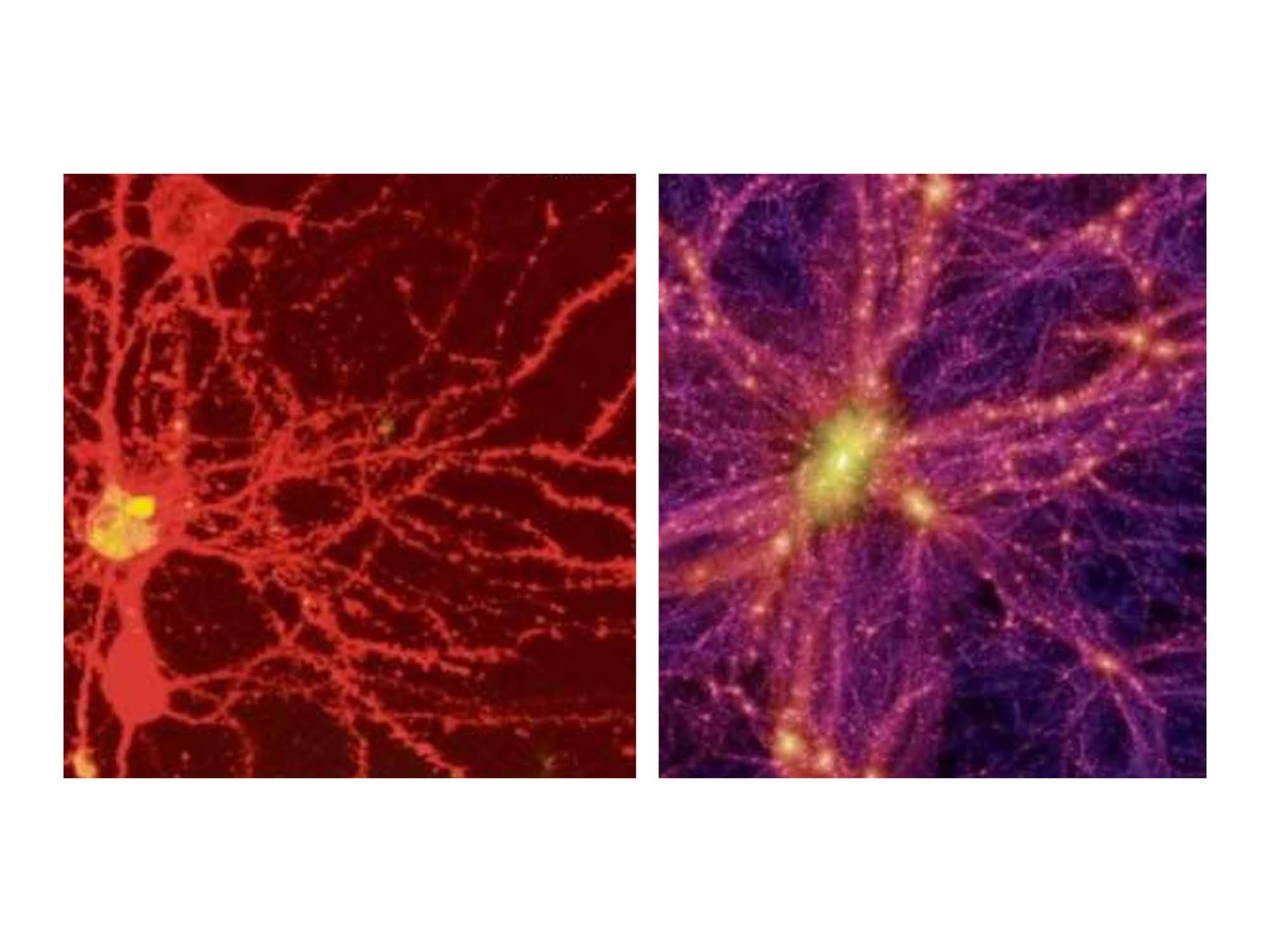

Sur les images, chaque point lumineux représente une galaxie ou un amas de galaxies répartis à l’échelle de millions d’années-lumière. On y distingue des réseaux de filaments où la gravité concentre la matière, séparés par d’immenses vides cosmiques (voids), interprétés comme le fruit d’instabilités gravitationnelles. L’astrophysique parle de « matière noire » pour expliquer des phénomènes gravitationnels inexpliqués, proches de la lévitation ou de l’antigravitation, et d’« énergie noire » pour désigner la force mystérieuse qui accélère l’expansion du cosmos. La matière, comprise dans son sens classique, semble ainsi se disperser de manière centrifuge, un principe que nous connaissons sur Terre uniquement dans la croissance végétale. Ces « structures vivantes » apparaissent de l’interaction entre gravitation et antigravitation, tout comme le vivant naît et se maintient dans la tension entre des forces polaires.

L’image globale de l’univers ne se réduit donc pas à un chaos de masses dispersées après un Big Bang supposé : elle laisse apparaître une trame organisée, qui évoque puissamment le vivant.

La ressemblance frappante entre réseau cosmique et réseau neuronal a conduit des astrophysiciens de l’université de Bologne, en collaboration avec des neuroscientifiques, à mener une étude approfondie. Leurs résultats, publiés dans la revue Frontiers in Physics (Vazza & Feletti, 2020)2, concluent : « Le degré étonnant de similitude mis en évidence par notre analyse suggère que l’auto-organisation de ces deux systèmes complexes obéit probablement à des principes communs de dynamique des réseaux, malgré des échelles et des processus radicalement différents. »

Les méthodes mathématiques modernes, comme la théorie des graphes, permettent aujourd’hui de mesurer les similitudes entre les réseaux naturels et techniques (racines, routes, lignées, etc.). Les chercheurs relèvent que ces correspondances dépassent largement le hasard : « Les paramètres structurels révèlent une fois encore des concordances inattendues. »

Tout semble indiquer l’existence de lois naturelles universelles qui structurent à la fois le cosmos et notre cerveau. Rudolf Steiner l’exprimait ainsi : « Le cerveau entretient un lien avec les relations cosmiques de l’ensemble du ciel étoilé […]. L’être humain, qui s’élève par un développement supérieur […], découvre, à travers la circulation sanguine et l’activité du cœur, le reflet des forces mystérieuses du système solaire. De même, en contemplant spirituellement de l’extérieur les processus cérébraux, il pénètre les secrets du cosmos […]. D’une certaine manière, la structure même du cerveau apparaît comme un miroir de la position des astres au moment de la naissance, pour le lieu précis de la Terre où l’être humain vient au monde. »3

Au fond, le lien entre le cerveau et le cosmos nous touche à un niveau profond : l’évolution elle-même peut se concevoir comme un processus de formation de la tête. Le dôme crânien s’élève progressivement vers la voûte céleste, jusqu’à ce que le cerveau, rendu « sans poids » par sa plasticité fonctionnelle, devienne un véritable organe de résonance de l’univers tout entier. Nous ignorons souvent l’ampleur cosmique de la pensée : notre structure céphalique recèle un « miroir du monde » qui nous relie à tous les phénomènes du macrocosme, dans une expérience à la fois vécue et pensée.

Comment l’intégration de telles perspectives dans l’enseignement pourrait-elle transformer la manière de penser des jeunes générations ?

Adaptation française:

Camille Ablard & ÆTHER X

Source:

1 | Daniel P. Glavin et al., « Abundant ammonia and nitrogen-rich soluble organic matter in samples from asteroid (101955) Bennu », Nature Astronomy, tome 9, 2025, p. 199-210.

2 | Franco Vazza et Alberto Feletti, « The Quantitative Comparison Between the Neuronal Network and the Cosmic Web », Frontiers in Physics, tome 8, 2020.

3 | Rudolf Steiner, « Quelle signification le développement occulte de l’homme a-t-il pour ses enveloppes et son moi ? » (1913), GA 145, Rudolf-Steiner-Verlag, Dornach, 2015, p. 39-45. Autre littérature : Hans D. Pflug, La trace de la vie. Paléontologie – vue sous l’angle chimique, Berlin/Heidelberg, 1984, p. 139.

Discussion pour membres