Une étude récente, dirigée par Jürgen Fritz, sur deux préparations biodynamiques a permis de faire un pas important pour expliquer « scientifiquement » leur mode d’action. Les nouvelles techniques d’analyse ont permis de montrer qu’elles agissent comme des inoculations favorisant les micro-organismes qui soutiennent la croissance des plantes.1 Pourtant, cela ne suffit pas aux détracteurs de la biodynamie, qui continuent à la qualifier de « pseudoscience ». Comment surmonter le fossé qui sépare les conceptions du monde ? Un nouveau courant de l’anthropologie de la nature pourrait cependant apporter des concepts et créer un pont permettant à la biodynamie de mieux se faire comprendre. Il a émergé ces dernières années dans différents pays : aux États-Unis et au Canada avec Donna Haraway et Eduardo Kohn, en Colombie avec Arturo Escobar, au Brésil avec Eduardo Viveiros de Castro, en Belgique avec Vinciane Despret et en France avec Bruno Latour et Philippe Descola.

« L’écologie doit cesser de se concevoir comme une branche des sciences naturelles […] pour se transformer en une phénoménologie de l’esprit au-delà de l’humain : elle doit supposer, ne serait-ce qu’implicitement, que la vie pense partout et parle partout, et que ce qui nous était apparu comme une diversité de nature n’était qu’une pluralité des manifestations culturelles d’une seule et même nature. » Voilà comment le philosophe italien Emanuele Coccia, auteur du remarquable livre La vie des plantes – Une métaphysique du mélange2, caractérise cette révolution, dans sa préface du livre Yanomami, l’esprit de la forêt3.

Le célèbre anthropologue Philippe Descola avait fait une expérience décisive lors d’un séjour parmi les Indiens Achuar d’Amazonie. Constatant qu’aucun des concepts anthropologiques dont il était outillé ne lui permettait de les comprendre, il a construit ses idées à travers l’observation précise de leur mode de vie, à la manière goethéenne. Il décrira quatre « ontologies », quatre façons de concevoir le monde : naturalisme, animisme, analogisme, totémisme.4 En les étudiant de plus près, on peut remarquer des similitudes importantes avec les quatre étapes de l’évolution de la conscience, décrites par Steiner dans ses Lignes directrices.5 Par exemple, pour l’ontologie « naturaliste », celle de notre civilisation occidentale, humains et non-humains sont identiques par leur corps, mais seuls les humains ont une âme et une conscience. À l’inverse, l’ontologie « animiste » considère que tous les êtres sont dotés d’âme…

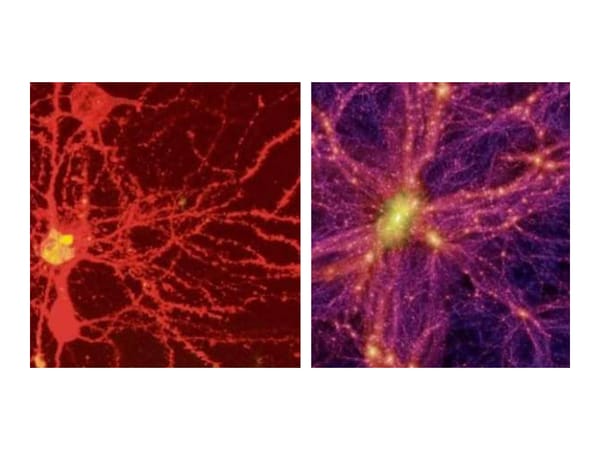

Ces travaux, avec ceux de Bruno Latour, ont servi de base à plusieurs jeunes anthropologues pour étudier la biodynamie. Ainsi, le sociologue Jean Foyer, après des travaux sur des populations traditionnelles au Mexique, s’est plongé dans le monde de la biodynamie en Anjou, sa région d’origine. Dans son ouvrage Les êtres de la vigne6, qui s’appuie sur cinq années de recherche de terrain, il montre que les biodynamistes sont loin d’être enfermés dans une seule ontologie. Ils peuvent avoir une approche « naturaliste » en observant scientifiquement le monde de l’extérieur, pour ensuite passer à des réflexions relevant de l’« analogisme » lorsqu’ils voient le reflet du macrocosme dans le microcosme, parfois avoir une approche « animiste » lorsqu’ils parlent à leurs plantes et animaux, ou encore un regard « totémiste » lorsqu’ils s’intéressent aux archétypes des animaux et autres entités. Serait-ce cela la liberté de penser ? Apprendre, selon la situation, à passer de l’une à l’autre et redonner ses lettres de noblesse à chacune des ontologies ?

L’anthropologue Stéphanie Majerus vient de publier un travail de recherche7, dans lequel elle étudie les développements de la biodynamie en Allemagne et en Suisse, et s'intéresse aux particularités sociopolitiques, aux dynamiques phénoménologiques de la conscience, aux interactions entre les humains et les animaux, ainsi qu'à la conception particulière de la science chez les anthroposophes. Elle montre que nous sommes inextricablement pris dans un réseau d’acteurs humains et non-humains, et finit son article en convoquant Donna Haraway, qui a pensé ces « alliances » entre espèces dans son ouvrage When Species Meet.8 Alexandre Grandjean, jeune chercheur en sciences des religions qui a aussi étudié la biodynamie, élargit le sujet9 : « De nouvelles voix et de nouvelles manières d’évoquer les écosystèmes surgissent en Occident. […] Au sein de ces voix, les thématiques environnementales et écologiques seraient à la fois du ressort du politique, mais également de la morale. Elles auraient trait aux valeurs, aux sens, et aux regards que nous conférons à nous-mêmes et à ce qui nous entoure. »

Un espace s’ouvre ainsi grâce aux réflexions menées dans le champ des humanités environnementales, notamment celles qui mettent l’accent sur les approches sensibles du vivant, à l'image de Baptiste Morizot, Estelle Zhong-Mengual, Corine Pelluchon, Gérald Hess… Un enjeu clé est le développement d’un dialogue fécond entre ces démarches sensibles et les sciences agronomiques, pour faire naître des approches post-modernistes qui ne restent pas bloquées dans l’ontologie naturaliste. Ainsi, s’esquissent les premiers contours d’une nouvelle modernité plus proche, plus sensible, plus respectueuse du vivant, à l’émergence de laquelle la démarche biodynamique apporte sa contribution.10

1 | Felix Milke et al., « Enrichment of putative plant growth promoting microorganisms in biodynamic compared with organic agriculture soils », ISME Communications, vol. 4, n° 1, 2024, p. 1-12, DOI : 10.1093/ismeco/ycae008.

2 | Emanuele Coccia, La vie des plantes – Une métaphysique du mélange, trad. Émilie Hache, Payot & Rivages, coll. « Bibliothèque Rivages », Paris, 2016.

3 | Bruce Albert et Davi Kopenawa, Yanomami, l'esprit de la forêt, préface d'Emanuele Coccia, Actes Sud, Arles, 2022.

4 | Philippe Descola, Par-delà nature et culture, Gallimard, coll. « Bibliothèque des sciences humaines », Paris, 2005.

5 | Rudolf Steiner, Les lignes directrices de l’anthroposophie – Le mystère de Michaël, trad. Geneviève Bideau et Paul-Henri Bideau, Éditions Novalis, Montesson, 1998, 279 p.

6 | Jean Foyer, Les êtres de la vigne – Enquête dans les mondes de la biodynamie, Éditions Petra, Paris, 2024, 320 p.

7 | Stéphanie Majerus, Ackerbau des Lebendigen – Tiere, Wissenschaft und Anthroposophie in der biodynamischen Landwirtschaft, Transcript Verlag, Bielefeld, 2024, 390 p. ISBN 978-3-8376-7038-7.

8 | Donna J. Haraway, When Species Meet, University of Minnesota Press, coll. « Posthumanities », Minneapolis, 2008.

9 | Alexandre Grandjean, Arborescence – Les voix spirituelles de l’écologie, Hélice Hélas, Vevey, 2022.

10 | Pour contribuer au développement d’une telle nouvelle modernité en France et en francophonie, un groupe de personnes (chercheurs (parmi lesquels Sophie Allain), paysans bio (Nicolas Supiot), formateurs ( Jean-Michel Florin et Martin Quantin) et militants associatifs) se sont réunis en automne 2024 pour fonder l’Institut du Vivant et des communs.

Discussion pour membres